✍ Écrivains et artistes - George Sand au Revest

George Sand au Revest en 1861

par Claude Chesnaud d’après les notes de Maurice Jean

George SAND, le grand écrivain féministe français du 19ème siècle, n’a pas dédaigné de venir à cinq reprises se promener sur le territoire revestois. Le Ragas, le château de Dardennes et la Salle Verte n’avaient pas de secrets pour elle. En guise de remerciement, elle a écrit une correspondance qui les vante, elle a écrit dans un agenda journal des lignes enthousiastes et, comble d’honneur, une fois le séjour seynois achevé, elle a consacré au Revest les deux volumes d’un roman intitulé « La Confession d’une jeune fille » dont l’action se situe dans le château et autour du château qui appartenait alors à une vieille dame qui répondait au nom de Rose BOUGAREL.

M. Maurice JEAN, ami de notre Société, a bien voulu rédiger une chronologie de notre auteur. Il souhaite qu’il soit précisé qu’il a énormément emprunté à une autre chronologie rédigée par Georges LUBIN qui était alors, en mars 1978, le grand maître des études « sandiennes » et qui a publié dans la Revue Europe où ceux qui voudraient plus de précisions sur George SAND et le Revest trouveront des informations très sûrs.

✽✽✽✽✽✽✽

Vers la fin d’octobre 1860, George SAND séjourne à Nohant quand elle tombe brusquement malade terrassée par une fièvre typhoïde : le 27 octobre. Soignée énergiquement par son ami le docteur VERGNE, elle commence à se lever à partir du 5 novembre et à goûter aux joies de la convalescence. Hélas ses forces tardent à revenir. Le 29 décembre, elle souffre de coliques hépatiques très douloureuses. Le docteur VERGNE, une nouvelle fois consulté, conseille un long séjour dans le Midi de la France pour retrouver enfin, grâce au climat méditerranéen, les forces qui lui manquent tant. ...

Le 19 février 1861 commence enfin le séjour provençal de George SAND. Il se terminera le 29 mai suivant. George, Manceau et Marie reprendront le train pour Nohant en faisant un détour par Chambéry.

Le conseil du docteur VERGNE était bon. George SAND rentre guérie de toutes les séquelles de sa fièvre typhoïde. Les paysages qu’elle aura vus lui inspireront deux romans. Le premier publié en 1862 intitulé « Tamaris » consacrera un chapitre important au Coudon qu’elle parcourt en fin de séjour. Le second intitulé « La confession d’une jeune fille » se déroule en grande partie au château et autour du château de Dardennes, château qu’elle appelle « Bellombre ». Des scènes du roman se déroulent près du Ragas et près de la Salle Verte. Le roman a été publié en 1865.

✽✽✽✽✽✽✽

Extraits de textes de l’agenda-journal tenu par George SAND lors de son séjour à Tamaris en 1861. Sources : Bibliothèque Nationale, négatifs photos inversés en positifs puis montage multimédia par Gérard Scolca et « George SAND : Voyage dit du Midi » par Maurice JEAN – Éditions SNIP 1991.

Mercredi 17 avril 1861 : Visite de la « vallée de Dardenne ».

« Très beau tems, un peu de mistral à midi surtout le long de la mer. Mon torticolis est guéri mais le bras me fait plus de mal qu’hier. Je me porte bien quand même sauf un peu de fièvre tous les soirs. Nous partons à midi dans le nouveau berlingot à Matheron1, qui est plus commode que l’ancien. /…/ Il nous mène à la vallée de Dardenne qui n’est qu’une grotte étroite, fertile, arrosée d’un beau ruisseau, où poussent des myrtes et des lauriers roses dans les fentes des rochers. Il y a aussi de tems en tems de beaux peupliers et des aulnes autour des moulins. Cependant ce n’est pas la fraîcheur et la différence annoncée par les indigènes. /…/ En somme c’est un pays pittoresque et une jolie promenade. /… / On m’avait promis par ici des forêts de châtaigniers que je n’ai pas aperçues. Ils sont fort blagueurs ou se contentent de peu en fait de verdure, les Toulonnais. »

Visite au Revest 6 mai 1861

Lundi 6 mai 1861 : Première visite au château de Dardennes. Maurice est de la partie. Elle écrit dans son journal : « Voilà un endroit pour un bon roman ».

|

|

« Le vent tombe peu à peu et ce soir tout à fait. /…/ Nous partons à midi, pour la vallée de Dardenne qui a moins de fleurs mais plus de feuillage que le mois dernier. Elle est donc beaucoup plus jolie et Maurice s’en éprend. Il regrette de n’avoir pas cherché par là notre nid. Nous allons en flânant jusqu’à la source. Il fait plusieurs croquis, Manceau aussi. /…/ En revenant au moulin abandonné où Matheron nous attend, nous entrons dans la maison ombragée qui est au-dessus et dont l’entrée m’avait plu au premier voyage. Maurice veut s’informer si elle est à louer. Nous trouvons là un tas de jeunes femmes et une vieille appuyée sur un bâton formidable qui nous reçoit très gracieusement et nous emmène dans son château, la maisonnette voisine. Elle nous dit que si nous n’étions que deux elle nous louerait une partie de son château vu qu’elle aime beaucoup la société. Je dis en moi-même « Ça tombe bien ! » Elle nous invite à prendre du lait. Elle embrasse sa fille et sa petite fille qui s’en vont et qui ont l’air de l’adorer. Le fait est qu’elle a l’air d’une excellente personne. Son castuc est tellement caché sous les arbres, qu’on ne le voit pas, mais le jardin et l’endroit sont ravissants. C’est un nid de verdure où le vent ni le soleil ne peuvent pénétrer, bien qu’on soit perché très haut au flanc de la colline. Il y a un pittospore de Chine comme je n’en ai jamais vu, un arbre véritable, couvert de fleurs, et tout penché sur le mur de la terrasse. L’escalier pour entrer dans ce jardin, le berceau de plantes énormes, soutenu par des colonnes à l’italienne, l’épaisseur de l’ombrage ont quelque chose de naïf et de splendide, de mystérieux et de romanesque. Il y a des eaux de source partout, coulant dans ces rocailles, une petite chapelle à droite, il faudra que je retourne.

Voilà un endroit pour un roman. »

Visite au Revest 14 mai 1861

Mardi 14 mai 1861 : Deuxième visite au Revest. George visite le Ragas de Dardenne qui jouera un rôle important dans le roman « Confession d’une jeune fille ».

|

|

|

|

|

|

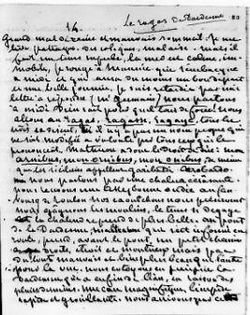

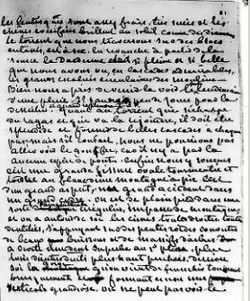

« Grand mal de reins et mauvais sommeil. Je me lève patraque. /…/ Nous partons à midi, Dieu sait pour quel tour de force ! Nous allons au Ragas, Ragasse, Ragaye, tous les trois se disent, et il n’y a pas un nom propre qui ne soit modifié à volonté par tous ceux qui le prononcent. / … / Nous partons par une chaleur écrasante. Nous recevons une assez bonne ondée au faubourg de Toulon. Nos caoutchoucs nous préservent. Nous gagnons les moulins. Le tems se dégage et la chaleur reprend de plus belle.

Au pont de la Dardenne, Matheron qui s’est informé en route, prend, avant le pont, un petit chemin à droite, étroit et montueux mais pas du tout mauvais et bien plus beau que l’autre pour la vue. Nous côtoyons en précipice la Dardenne qui a enfin de l’eau, en raison des pluies dernières. Une eau magnifique, limpide, rapide et grouillante. Nous arrivons par ce chemin au petit pont double, couvert de lierre, que Maurice a dessiné ; nous le passons et nous nous arrêtons au dernier moulin, où Matheron trouve une écurie pour son cheval et un guide pour nous, un ouvrier meunier bien gentil et solide, sans lequel je crois bien que je ne serai jamais arrivée au Ragas. Il a un poignet de fer et sans me faire mal il me hisse partout. Ah mais, c’est une escalade qui n’est plus de mon âge. C’est à pic, de roche en roche, quelquefois large comme le pied et au bord d’abîmes magnifiques. En somme il n’y a ni danger ni vertige. On peut bien se faire mal en tombant sur place, mais il n’y a pas de passages périlleux en réalité seulement. C’est très dur pour des jambes de 57 ans relevant de maladie. Mais c’est si beau que je n’y pense guère. La chaleur est atroce nous sommes ruisselants. Tout ça ne fait rien, le lieu est beau et le beau fait toujours des miracles. J’arrive un peu essoufflée, je me repose, je redescends et je ne suis pas du tout lasse.

La gorge que nous descendons à peu près à pic pour la remonter de même, est un superbe chaos de roches calcaires blanchâtres, aux flancs nus, entrecoupés ça et là de végétation assez riche en tant que buissons. Les pins sont toujours noirs et déjetés, bossus, malheureux, mais les myrtes deviennent presque des arbres et les smilax enveloppent tout de leurs lianes épaisses. Les lentisques sont assez frais, très serrés et les chênes coccifères brillent au soleil comme des diamants. Le torrent que nous traversons sur des blocs entassés, est à sec. En revanche, à partir de la source la Dardenne était si pleine et si belle que nous avons vu, en cascades admirables, les grands escaliers circulaires des moulins. Bien nous a pris de venir la voir le surlendemain d’une pluie. Il faudra peu de jours pour la dessécher et quand repleuvra-t-il ? Quant au torrent qui s’échappe du Ragas et qui va la rejoindre, il doit être splendide et former de belles cascades à chaque pas ; mais s’il coulait nous ne pourrions pas aller au gouffre, car il n’y a par là aucune espèce de pont. Enfin nous y sommes. C’est une grande fissure ovale tourmentée et tordue au flanc d’une montagne à pic. C’est d’un grand aspect, un grand accident dans un grand cadre. On est de plain-pied dans une sorte d’amphithéâtre irrégulier, impasse de montagne, et on a autour de soi les cimes toutes droites, toutes dentelées, s’appuyant sur des pentes raides couvertes de beaux buissons et de massifs d’arbres. A droite une dent superbe au premier plan, plus loin d’autres dents plus haut perchées. Derrière soi, la gorge qu’on vient de franchir tournant brusquement et formant encore une verticale grandiose. On ne peut pas voir le fond du gouffre. C’est un puits gigantesque que l’on a pourtant mesuré, des échelles descendent jusqu’au niveau de l’eau qui dans son état normal a dit-on 20 mètres de profondeur. Quand il a plu deux jours abondamment, l’abîme se remplit et l’eau arrive à s’échapper par la fissure. Elle y arrive en telle abondance et si violente qu’elle soulève et emporte des blocs énormes. Le meunier qui m’a servi de guide assure même qu’elle les apporte du fond du gouffre. Elle se précipite dans la gorge que nous avons franchie et va rejoindre la Dardenne. Mais le phénomène se produit rarement et presque jamais hors de l’hiver. Un M. Morelli a entrepris d’amener les eaux de cette source à Toulon qui est fort peu riche sous ce rapport. Il fait percer le rocher aux bords de la Dardenne, et compte pousser son tunnel jusqu’au niveau du puits souterrain, c’est une très belle idée et je crois très réalisable, mais ça fait crier tous les messieurs qui croient qu’on leur prendra leur eau, et ça n’a pas l’air d’être encouragé, ni aidé largement, car il y bien peu d’ouvriers et des petites machines bien petites. On dit que c’est tout ce qu’il faut. Alors gloire à l’industrie humaine, qui avec ces jouets mignons pénètre dans les entrailles de pareilles montagnes, roche compacte partout, dure comme le fer, ce sur une étendue d’au moins un quart de lieu.

Manceau fait un croquis. Je me repose au milieu des cytises, des lentisques, coronilles, jonc, myrtes superbes, lauriers roses, smilax arbousier, cistes (monspel pas d’autres), auprès des trous creusés par les martres dans une souche pourrie. Le meunier joue avec son chien. Marie qui a été intrépide se repose, Matheron fait des phrases et raconte des anecdotes. Il s’écrie avec enthousiasme en apprenant les éruptions d’eau du Ragas « Posiétivement c’est une eau qu’il doit avoir ouna force-considerablou ». La source de Vaucluse communique selon lui avec je ne sais quelle montagne où un berger surpris par l’orage et l’inondation perdit tous ses moutons, faillit périr et vint se réfugier à Vaucluse. Six mois plus tard la fontaine de Pétrarque en vomissant son trop plein lui rendit son bâton « qu’il fortifia sur son honneur que c’était son vrai baston marqué de sa marque à sa manche mais que pour le reste l’eau lui avait toute cornillé le baston ».

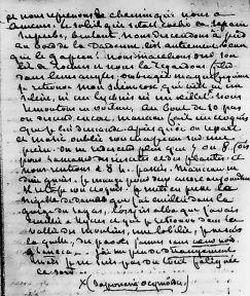

Nous redescendons sans trop de peine au moulin où je suis empoignée par une vieille dame [la propriétaire] un peu toquée, qui me parle de ses malheurs, des sarrazins, de l’impératrice, d’un rêve qu’elle fait la nuit. Bref elle me rase. Nous remontons en voiture et nous reprenons le chemin qui nous a amenés. Le soleil qui s’était caché a reparu superbe, brûlant. Nous descendons à pied au bord de la Dardenne. C’est autrement beau que le Gapeau ! Nous marchons sur son lit de rocher et nous la regardons filer dans les angles, ombragée magnifiquement. Je retrouve mon silène rose, qui n’est ni silène, ni un lychnis, ni un œillet (saponaria ocymoïde). Nous remontons en voiture. Au bout de 10 pas on descend encore. Manceau fait un croquis que je lui demande. Après quoi, on repart et Marie oublie son chapeau sur une pierre. On ne redescend plus que 7 ou 8 fois pour ramasser des insectes et des plantes et nous rentrons à 8 h passées. Manceau ne dîne guère. Je mange pour deux encore aujourd’hui. Il retape son croquis. Je mets en presse la nigelle de Damas que j’ai cueillie dans la gorge du Ragas, l’osyris, une lobélie, je ne sais laquelle des pavots jaunes sans cœur noir glaucea. J’ai un peu de dérangement mais je ne suis pas du tout fatiguée ce soir. »

Vendredi 17 mai 1861 : Visite de la Salle Verte

« C’est une marmite de géant qui reçoit l’eau de la Dardenne et reflète la verdure des plantes qui croissent sur les bords ». Cette visite lui a été conseillée par le fils du comédien Talma, alors officier de marine basé à Toulon.

|

|

« Tems superbe, un peu voilé le matin et même frais, mais très clair, et très chaud à midi. Nous partons à midi pour aller voir à Dardenne une très jolie cascade qu’il nous recommande. Un paysan nous y conduit et nous laisse là en nous disant qu’on ne peut pas y descendre. C’est un endroit raviné, arrondi et couvert d’arbres qu’on appelle la salle verte. Nous lui disons bonjour et nous descendons et nous passons quand même le long du rocher au bord de l’eau. Ca n’est pas bien aisé. Enfin j’y arrive et ce n’est pas une merveille que cette salle verte, mais c’est charmant et composé toujours, comme tout ce qui est ici. Ca pose pour le paysagiste, c’est ombragé et frais. Nous flânons au bord de l’eau. La Dardenne est déjà bien diminuée. »

Mardi 21 mai 1861 : Promenade au Coudon en passant par Tourris.

Cette promenade sera utilisée dans le roman « Tamaris ».

|

|

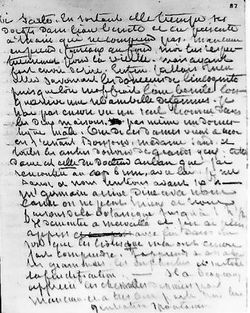

« /…/ Le chemin est atroce. Les roues de devant de la voiture s’accrochent aux rochers qui serrent trop le chemin. C’est pourtant le chemin des grandes carrières de la montagne et d’énormes charrettes y passent. Mais leurs moyeux élevés dépassent l’obstacle qui nous arrête. Autre cause de retard, c’est la rencontre de ces chars qui viennent à nous et par lesquels nous tremblons d’être surpris à un détour encaissé car à la descente ils ne pourraient peut-être pas s’empêcher de nous écraser. Nous nous informons, et on nous signale leur approche et leur nombre, il y en a cinq. Nous nous plaçons dans un endroit où le chemin s’élargit et nous les attendons un bon quart d’heure. Ils arrivent. Ils sont superbes, des charges de moellons de mille livres pesant chaque quatre [sic] sur un char, un cheval de brancar [sic] vraiment colossal et devant lui quatre mulets comme je n’en ai jamais vus, très propres, très bien nourris et soignés, des animaux magnifiques. /…/ . Enfin nous passons, nous montons toujours, toujours nous arrivons à Turris ou Tourris à 4h. Nous avons mis cinq heures pour faire quatre lieues environ. Ce que nous voyons de Turris consiste dans une verrerie qui ne fonctionne pas et dans quelques maisons adjacentes. Il y a un vieux château et des sablières, tout auprès. Mais je n’ai pas le loisir d’aller voir autre chose que le Coudon. »

Source : Société des Amis du Vieux Revest et du Val d'Ardène