✍ Écrivains et artistes - La botanique dans l’œuvre de George Sand

Conférence de Jean-Claude Autran au Revest le 28 mai 2016

Comme cela ressort de son œuvre, George Sand a bien eu du goût, de l’intérêt, de la passion pour la botanique, c’est à dire pour l’étude, la description, la dénomination, la classification des espèces végétales, et plus généralement pour les sciences naturelles puisqu’elle avait aussi une bonne expertise en géologie et minéralogie. Pour elle, il était important de savoir nommer et classer.

A - Origines de la passion de George Sand pour la botanique

Le XVIIIe siècle avait mis à la mode l'habitude d'herboriser, à l'image de Jean-Jacques Rousseau. Tout comme Alexandre Dumas (né en 1802), qui avait une profonde connaissance de la nature, George Sand (née en 1804), manifeste beaucoup d’admiration pour Jean-Jacques Rousseau.

Les goûts naturels de la jeune Aurore [on rappelle que notre romancière ne prit le nom de George Sand qu’en 1832 et qu’elle naquit « Amantine Aurore Lucile Dupin »], son enfance à Nohant, dans le Berry (à partir de 1808), tout cela fera d’elle un être passionné par la nature et particulièrement par la vie végétale et par ses manifestations les plus simples comme les fleurs, les herbes et les jardins.

Cette passion de George Sand pour la botanique ne va cesser de se développer au cours de sa vie grâce à son travail à partir des ouvrages de l’époque, mais surtout grâce à sa rencontre avec plusieurs personnages férus de botanique : son précepteur Deschartres ; un étudiant parisien, de Grandsaigne, qui lui enseigna les sciences naturelles ; un certain Germain de Saint-Pierre, lorsqu’elle viendra séjourner à Tamaris, de qui elle écrira « j’en ai plus appris avec lui dans un soir que les livres ne m’en ont encore fait comprendre ». Mais ce sera surtout Jules Néraud (dit le Malgache) qui sera, pendant de nombreuses années, son guide botaniste le plus autorisé.

Avec son précepteur Deschartres. La jeune Aurore n’a pourtant pas acquis cette passion dès son jeune âge à l’époque où, entre l’âge de 7 ans et l’âge de 13 ans, son précepteur Deschartres lui apprenait les rudiments de tout ce qui devait faire l’éducation des jeunes filles, du latin à la broderie, de l’arithmétique à la versification, du piano à la grammaire, et naturellement les sciences naturelles, avec la botanique dont Deschartres était un connaisseur.

La jeune Aurore (portrait par Alfred de Musset, 1833)

Car, comme elle l’écrira plus tard dans Histoire de ma vie, « à cette époque, la botanique n'est point du tout une science à la portée des demoiselles ». En effet, « pour comprendre la botanique il faut connaître les mystères de la génération, de la fécondation et la fonction des sexes ; c'est même tout ce qu'il y a de curieux et d'intéressant dans l'organisme des plantes ». Il est vrai que la détermination et la classification des plantes repose en grande partie sur la structure et l’organisation de la fleur, ses organes mâles et ses organes femelles et, comme on le pense bien, Deschartres lui cache tout ce qui touche aux organes de reproduction. « La botanique se réduisait donc pour moi à des classifications purement arbitraires - puisque je n'en saisissais pas les lois cachées - et à une nomenclature grecque et latine... ». Déjà apparaît sa tendance à poétiser les notions scientifiques, puisqu’elle rajoute : « Que m'importait de savoir le nom scientifique de toutes ces jolies herbes des prés, auxquelles les paysans et les pâtres ont donné des noms souvent plus poétiques et toujours plus significatifs : le thym de bergère, la patience, le pied de chat, la mignonette, la repousse, le danse-toujours, l'herbe aux gredots, etc. » ?

La botanique aux noms barbares qu’elle doit apprendre ne lui apparaît donc à cette époque que comme une discipline pédantesque et coupée du réel. Dans sa jeunesse, elle semble ressentir ce qu’écrira un peu plus tard le journaliste et romancier Alphonse Karr : « la botanique est l’art d’insulter les fleurs en grec et en latin ». A la fin de 1817, notre jeune Aurore, indocile, elle est mise en pension au couvent des Dames Augustines Anglaises à Paris et, en 1820 - elle a 16 ans - elle revient à Nohant, sa grand-mère ayant envisager de la marier. C’est alors qu’intervient sa rencontre avec Jules Néraud, personnage né et mort à La Châtre (1795-1855). Elle commence alors un nouveau parcours botanique, loin des fatras latins et grecs de Deschartres.

Avec Jules Néraud, dit Le Malgache. Après bien des errements dans sa jeunesse (armée, études en anatomie comparée, politique, participation à une mission scientifiques dans l’Océan Indien : Ile Bourbon [La Réunion], Madagascar - d’où le surnom que lui donnera George Sand), Jules Néraud revint à son pays d’origine pour se consacrer à la botanique et à la culture de plantes exotiques. Il devient ainsi le professeur de botanique d’Aurore.

Au cours de longues promenades dans les paysages du Berry, Néraud va lui expliquer toute la sexualité des plantes en utilisant des termes facilement assimilables.

Naturellement, il ne va cesser aussi de lui « conter fleurette », étant devenu éperdument amoureux d’elle, « truffant ses notes de botanique de beaux compliments ou de madrigaux », mais ce sera toujours sans réciprocité. C’est cependant une amitié très profonde qui liera les deux personnages et qui durera 35 ans. Des centaines de lettres -seront échangées avec toujours des expressions comme : « J’ai passé une journée heureuse auprès de toi, mon brave Malgache […] ». « J’ai le spleen, Malgache, j’ai le désespoir dans l’âme […] ». « Je remonte la Forêt-Noire pour chercher une plante que le Malgache veut que je lui rapporte […] ».

George Sand : portrait aux fleurs par Auguste Charpentier en 1838

Grâce à Néraud, elle acquiert donc de solides bases en botanique. Ainsi était donnée une impulsion définitive à cette véritable passion qui va continuer à peu près toute la vie de George Sand (sauf peut-être entre 1837 et 1854 dans les périodes où elle vit à Paris, ou lorsqu’elle est préoccupée par ses problèmes financiers, ses passions nombreuses ou son divorce), une passion qui se prolongera et s’amplifiera même après la mort de Néraud et lorsqu’elle aura elle-même dépassé l’âge de 50 ans. Elle saura identifier et classer un grand nombre de plantes, une tache difficile qui demande une parfaite connaissance de la morphologie d’une plante, qui demande « du métier », des années de travail.

Cette connaissance de la botanique va se décliner de plusieurs manières parallèles :

- Elle réside de plus en plus à Nohant.

-

Ses études et ses observations, parfois approfondies, apparaissent dans les agendas-journaux qu’elle tient régulièrement, dans ses Lettres d’un voyageur, ou encore dans Les contes d’une grand-mère (1872-1876). De même, sa correspondance avec son fils, sa fille, ses amis, et plus encore ses agendas, sont remplis de notations botaniques. Par exemple :

- 22 juillet 1860 : « Toute la journée, botanique (…) et puis on dîne et on refait de la botanique. Oh, on fait un herbier. Bigre ! »

- 1er août 1860 : « Botanique dans le jardin, et toute la journée au salon. Bain en herborisant. Dîner. Botanique... botanique ».

- 2 août 1860 : « Botanique. Botanique. Botanique. Botanique. Botanique. Dîner. Botanique. Bésigue. Botanique ».

- En décembre de la même année, elle écrit au prince Jérôme : « Ma passion du moment, c’est la botanique ».

- En 1867, elle écrit à Flaubert : « Je prends un bain de botanique, je me porte comme un charme, je bois de la botanique » et, en 1872, au même Flaubert : « Ce que j’aimerais, ce serait de me livrer absolument à la botanique, ce serait pour moi le paradis sur la terre ».

- Elle se lance dans la confection d’herbiers. C’est à Nohant, au début de 1830, qu’elle commence son premier herbier. Ce devait être le grand herbier du Berry. Constitué entre 1832 et 1837, ce ne fut cependant jamais un herbier très conséquent : 125 plantes environ, avec un étiquetage très approximatif. Seules quelques planches de cet herbier ont été conservées dans la Bibliothèque historique de la ville de Paris et dans la collection de Christiane Sand.

- Il apparaît que le lien de George Sand avec la botanique a un caractère atypique :

- Elle élève ses réflexions bien au-delà de la botanique :

-

La passion de George Sand pour la botanique ne cesse de s’amplifier au point de se traduire dans ses romans et ce, de différentes manières : simple décor, symbolique de la fleur, ou véritable érotique.

Il y a d’ailleurs, dans la botanique, deux mouvements : l’analyse d’abord, c’est-à-dire l’inventaire, puis la synthèse, c’est-à-dire la classification. Ne s’agit-il pas là des deux moments essentiels de la construction romanesque ?

Pages d’herbier de George Sand (coll. Christine Sand)

Par la suite, elle va herboriser dans tous ses voyages (Auvergne, Bretagne, Normandie, Pyrénées, Italie,…) et, en 1860, elle décide la création d’un second herbier, beaucoup plus étendu, avec des plantes de différentes régions de France : flore des montagnes, flore méditerranéenne,… Elle rédige aussi des Conseils pour constituer un herbier.

On ne sait malheureusement pas ce qu'est devenu ce deuxième herbier de George Sand. Il ne semble pas qu’il ait été légué à l'Académie française et il est peut-être resté à Chantilly où la guerre de 1939-1940 aurait pu lui être fatale. Peut-être certaines de ses planches se trouveraient-elles actuellement aux États-Unis (?).

Mais l’herbier - bien qu’elle n’arrêtera pas de mettre des plantes sous presse - la laissera quand même insatisfaite : « L’herbier n’est qu’un reliquaire, un cimetière ». Par rapport à la beauté des fleurs naturelles « il ne renferme que des cadavres… ». C’est cependant le seul moyen dont on a disposé pendant des siècles pour conserver des échantillons.

Bien qu’elle devienne une véritable professionnelle en botanique, George Sand n’aura jamais exactement la démarche d’une scientifique. Ainsi écrit-elle à Juliette Lambert : « Ne me dîtes plus que je la sais [la botanique], j’en bois tant que je peux, voilà tout ». En effet, si elle identifie correctement ses trouvailles, elle ne se contente pas de nommer, de décrire froidement à la manière d’une scientifique, il faut qu’elle ajoute aux descriptions des commentaires personnels sur la beauté des fleurs, sur la poésie qu’elles lui inspirent, en mélangeant toujours noms latins, noms français ou noms vernaculaires : il y aura toujours chez elle ambivalence entre botanique et poésie, états d’âme, voire symbolique des fleurs.

« Sur les sommets de l’Auvergne, il y a des gentianes et de statices d’une beauté inouïe et d’un parfum exquis », « Je rapporte l’ophrys lutea, superbe, et que je ne donnerai pas cent sous »,… « Trouvé 7 ou 8 epipactis blancs dans les bois, les uns avec une longue bractée à la fleur inf de l’épi, les autres sans bractée, tous rabougris par le vent et la sécheresse »…

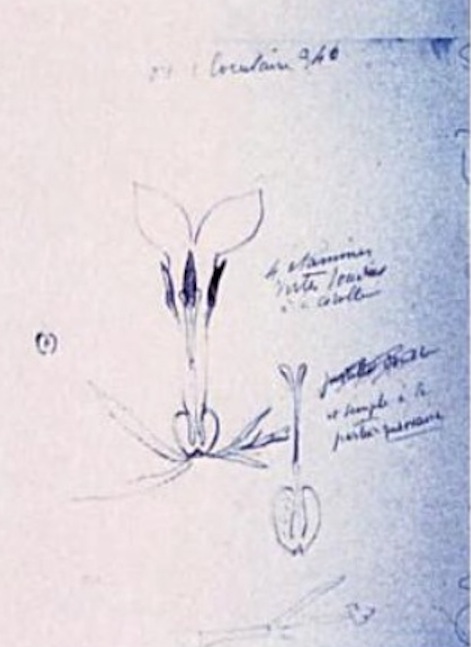

Elle étudie en effet de façon approfondie la structure et l’architecture des plantes et des fleurs. Elle l’explore avec passion et attention pour saisir « l’âme de la fleur ». Elle a fait, peut-être sous l’influence du peintre Delacroix, des études de fleurs, des portraits de fleurs à l’aquarelle rehaussée de gouache.

Étude de fleur (coll. Christiane Sand)

Elle étudie la physiologie végétale et prend connaissance avec grand intérêt des théories de Darwin (L’origine des espèces, 1859) et se lance dans des réflexions très approfondies sur l’évolution, les mutations, l’adaptation de certaines espèces aux évolutions du milieu. Elle est notamment fascinée par la transformation du pétale en étamine lors du développement d’une fleur. Mais elle est, à l’époque, de ceux qui maintiennent l’existence d’un Dieu créateur qui aurait introduit un principe général d’évolution. Mais ce Dieu n’est pas celui des catholiques, car elle ne peut pas se l’imaginer hors du monde, hors de la matière. Elle est donc sur une position complexe, entre spiritualisme et panthéisme. En outre, pour elle, le maintien de l’équilibre de la nature est essentiel - elle préfèrera les mauvaises herbes aux territoires arrangés par l’homme ; elle sera toujours prompte à prendre la plume pour s’élever contre les abus qui viendraient à menacer l’existence du milieu naturel. Une profession de foi éminemment écologiste.

Nous allons voir, à partir de quelques exemples comment la botanique intervient dans ses œuvres et que, partant de la botanique, notre romancière va nous emmener très loin, et parfois très haut.

B - La botanique dans quelques-unes des œuvres de George Sand

-

Le roman Indiana qu’elle publie en 1832 est d’une grande importance à plusieurs titres :

C’est le premier roman qu’elle publie sous le nom de George Sand. Avec Indiana, elle se détache de Sandeau et adopte le pseudonyme qu’elle conservera définitivement.

Elle y aborde les thèmes de la nature (dans la lignée de Rousseau) et de l’exotisme (dans celle de Chateaubriand). L’action se situe à la fin, dans l'île Bourbon. Elle en décrit la flore sans y être allée, une flore imaginaire. Et, en cela, elle procède comme le feront plus tard les écrivains naturalistes. Dans Indiana, George Sand se fonde sur les carnets que lui avaient fournis son ami botaniste Jules Néraud, le Malgache.

Certes, on n’est pas dans de la botanique au sens strict : il n’y a pas d’étude véritablement scientifique des végétaux, mais des énumérations d’essences exotiques, énumérations toujours poétisées par des qualificatifs tels que : « les suaves émanations des orangers », « le parfum des girofliers », « les tamarins murmuraient dans l’ombre »…

Mais, ce qu’on retient dans ce roman, c’est que la botanique devient une véritable érotique dans la confession d’amour faite à la jeune Indiana par Sir Ralph, puisque ce dernier devient ivre et fou en voyant « les insectes voluptueusement embrassés dans le calice des fleurs », ou « la poussière de pollen que les palmiers s’envoient ». Ainsi, au travers du désir érotique de Sir Ralph (qui demande l’amour aux fleurs), George Sand, dans son imaginaire scientifique, nous ramène au système de reproduction des corolles, des pistils, du pollen ». Dans ce roman Indiana, « l’amour subvertit la botanique, comme une sorte de langage des fleurs et de la nature »

-

Dans Lélia, autre œuvre de jeunesse (1833, repris en 1839), la fleur joue un rôle essentiel, la fleur est pour l’auteur comme sa langue maternelle. Dans une certaine grammaire florale, elle distingue les fleurs pures (lys, rose blanche) et les fleurs capiteuses et troublantes comme la fleur d’oranger, la rose jaune ou le lotus. Au cœur de ce roman, il y a une association entre femme et fleur, une association qui fait de la femme une fleur et de la fleur une émanation de la femme 3. Ce texte avait été considéré comme scabreux et scandaleux car au travers du désir inassouvi de l’héroïne Lélia, il traite de l’insatisfaction féminine, dont le sens est en fait beaucoup plus vaste et va jusqu’au doute métaphysique. À l’inverse de la poétique traditionnelle où l’association entre femme et fleur est un symbole de la vie ou d’un éros triomphant, George Sand, au travers de la fleur, met ici en œuvre un discours de désenchantement.

La fleur d’oranger, fleur « troublante » ou « capiteuse », dans Lélia, 1833

Si, dans cet ouvrage, nous ne sommes donc pas véritablement dans la botanique, il est clair que notre romancière n’aurait pas pu l’écrire sans une excellente connaissance du monde végétal et un amour de la botanique.

-

Dans Mauprat (1837), les motifs floraux qui émaillent le roman sont des signes révélateurs de la psychologie des personnages. Ainsi, l’héroïne, Edmée, entretient un lien fusionnel avec les fleurs en s’accordant même le surnom d’Edmea sylvestris …

Les personnages, dès leur première apparition, sont identifiables de par le cadre végétal dans lequel ils évoluent. Et c’est une image végétale, l’arbre généalogique, qui sert à représenter la hiérarchie familiale, scindée en deux rameaux ennemis.

Dans ce roman, c’est le choix du champ lexical de la botanique qui sert à retranscrire une évolution psychologique et sociale.

Couverture du roman Mauprat

Finalement, à l’instar de Rousseau, George Sand tient à confronter la botanique et l’éducation. La nature peut être un miroir de la culture. Et les fleurs peuvent se révéler comme des clés : celles des âmes, des cœurs et du bonheur.

-

Dans Un hiver à Majorque (1842), on est dans les années dites Chopin. La santé de Frédéric Chopin étant mauvaise, Georges Sand et ce dernier décident de partir faire un voyage à Majorque l'hiver de 1838-1839. On sait que George Sand va être fascinée par le décor et ne tarira pas d’éloges sur la beauté des lieux, qui vont d’ailleurs la prédisposer à écrire le roman suivant, Spiridion. Mais, fatiguée et déçue d’être devenue la garde-malade de Chopin, on sait aussi qu’elle est affligée par l'attitude des Majorquins à leur égard, nous décrit sa déception et sa rancœur vis à vis de son séjour et de ce peuple.

Mais ce séjour à Majorque offre à George Sand un jardin sauvage magnifique dans une nature exubérante et folle. Elle y trouve toute la riche gamme de la Méditerranée qu’elle ne manque pas d’énumérer : oliviers, amandiers, orangers, figuiers, caroubiers, ricins, palmiers, pins, lauriers, grenadiers, myrtes, nopals, câpriers, cactus, asphodèles,…

Myrte en fleurs

Mais, dans des passages qui méritent de figurer dans une anthologie, elle ne manque pas de donner une signification plus profonde à certains végétaux, tel l’oranger qui évoque pour elle le jardin des Hespérides (les oranges évoquent les pommes d’or) où se célébra le mariage des dieux.

L’olivier évoque en elle des réminiscences mythologiques et historiques, arbre sacré par Athéna, symbole de la sagesse et de la fécondité intellectuelle.

Mais, au passage, c’est l’occasion pour elle de critiquer l’organisation agricole et commerciale des Majorquins qui, bien que possédant et sachant cultiver les oliviers les plus beaux du monde, n’arrivent à en produire qu’une huile infecte.

George Sand (fusain de Thomas Couture, 1850)

-

Dans Valvèdre (1862) - Dans ce roman, tous les personnages ont une relation marquée, soit d’attirance, soit de rejet pour les sciences naturelles. Ainsi, Henri Obernay, qui est l’ami du narrateur Francis, « a pour passion dominante la botanique ». Sa sœur aînée, Adélaïde, est une « botaniste consommée ». Henri Obernay apprend la botanique à sa fiancée Paule : « ils étaient emportés par une ardeur d’herborisation effrénée.

M. de Valvèdre est un savant naturaliste, tandis que Mme de Valvèdre n’a que dédain pour ce qu’elle ne comprend pas. Ce qui vaut à Henri le commentaire suivant : « Il est permis aux fleurs de ne pas aimer les femmes, mais les femmes qui n’aiment pas les fleurs sont des monstres… »

C - La découverte de la flore méditerranéenne

avec Tamaris et Le voyage dit du Midi

Couverture de l’agenda-journal Le voyage dit du Midi

A l’origine du séjour de George Sand dans notre quartier (de Tamaris NDLR), il faut rappeler que, le 27 octobre 1860, notre romancière fut terrassée par une affection typhoïdique. Après 5 jours, elle « revient des portes de l’autre monde » et son médecin, Vergne, lui prescrit une longue convalescence dans le Midi de la France, une suggestion qu’elle accepte avec enthousiasme, non pas pour connaître le Midi archéologique ou économique, mais « pour découvrir la flore de cette région » qui lui est inconnue, ne l’ayant traversée que trop rapidement, une fois avec Musset lors de leur voyage en Italie et une fois au chevet de Frédéric Chopin. Elle repousse le projet de voyager en plein hiver, sa santé étant encore bien faible, mais peut-être aussi à l’idée que l’hiver est la pire saison pour « botaniser » : il n’y a pas de fleurs en hiver et « qu’est-ce qu’une plante sans fleurs ? ».

Accompagnée de son secrétaire très intime, le graveur Alexandre Manceau, elle arrive donc à la gare de Toulon le 18 février 1861, accueillie par son fils Maurice et son ami le poète toulonnais Charles Poncy, pensant qu’elle va résider à Hyères. Ce n’est qu’à Toulon qu’elle apprend qu’on lui a loué une villa, pour un prix très modique, non pas à Hyères, mais dans un quartier isolé de La Seyne, à Tamaris, villa appartenant à Maître Antoine Trucy, avoué près le Tribunal Civil de Toulon. Ce sera la célèbre « bastide Trucy » qui deviendra par la suite la « villa George Sand ».

Elle découvre ce site ravissant le lendemain 19 février 1861 en début d’après-midi. Et immédiatement, c’est la flore qui attire son attention. Pendant les cent jours que va durer son séjour, la botanique va occuper une place importante, pratiquement au quotidien. Cela nous le savons grâce au précieux agenda-journal manuscrit qu’elle a tenu à Tamaris 1, Cet ouvrage contient de nombreuses pages d’anthologie et, sous une plume aussi prestigieuse, la flore de notre Midi méditerranéen va prendre un relief tout particulier.

En effet, dès le premier soir, 19 février, elle écrit : « La flore est toute nouvelle pour moi. Je mets sous presse un arum et un ophrys mouche inconnus. Les amandiers énormes sont en pleines fleurs (…). Dans le jardinet d’ici, les cytises, lauriers tyms [sic], le thym, les arums, les inula, les orchys, les roses bengale sont en fleurs, les cistes en boutons ».

Arum arisarum, première plante récoltée par George Sand à son arrivée à Tamaris

Le lendemain, 20 février, elle écrit : « J’ai cueilli et mis en herbier une trentaine de plantes sauvages, romarin, thym, orchis, lavande, ciste rose, thlaspi, asperge sauvage, lentisque, globularia, graminées, toutes espèces méridionales, pas un brin d’herbe comme chez nous (…). Je n’ai pas encore aperçu les tamarins [sic] ».

Des tamaris sur l’isthme des Sablettes

Et ainsi de suite les jours suivants. D’après son journal, voici comment se déroule une journée normale à Tamaris : « Mistral obstiné et qui redouble. Je me lève avec mal à l’estomac. Quelle patraque je fais ! Je ne peux rien faire. La botanique ne va pas. L’envie de travailler est molle. Je corrige le chapitre 9 de Valvèdre. Nous montons au Fort Napoléon pour ramasser quelques plantes. Coronilla juncea. Je range les anciennes. Je mange une soupe à 9 h et une tasse de café. Bésig avec Manceau. Maurice retape un dessin. Je fais des patiences. Ils vont se coucher. Je reste à ranger des plantes. Je retravaille un peu à l’Homme de campagne ».

George Sand, à l’époque où elle séjourna à Tamaris (photo de Nadar)

A partir de la mi-mars et encore davantage en avril et mai, lorsque sa santé s’améliore un peu et que ses forces reviennent, elle va explorer la plupart des sites de notre région, à pied dans les environs (Mer-Vive 1, Les Sablettes, Cap Sepet,…), puis avec son cocher Matheron (N.-D. de la Garde, Dardenne, le Revest, les Pommets, les Gorges d’Ollioules, les Grès de Sainte-Anne, le Coudon, le Gapeau, Montrieux, Hyères,…).

Château de Dardenne, où George Sand se rendit en avril et mai 1861

De la botanique au quotidien

- 18 avril : Je ne sors qu’autour de la maison pour ramasser quelques plantes. Je range les anciennes (…). Un peu de rebotanique (…).

- 20 avril : Solliès-Pont - Gapeau : Paysage assommant de monotonie, toujours des oliviers malingres. (…) le soir, je fais de la botanique et des patiences.

- 21 avril : Malade. J’ai fait de la botanique toute la journée et encore ce soir. Maurice m’a aidée à voir les microscopiques détails de l’asperula bleue.

- 22 avril : Malade. Sur la colline, Manceau va chercher le limodore qui ne se hâte pas de fleurir (…). Un peu de botanique, mais je ne peux pas m’occuper sérieusement.

- 23 avril : Botanique toute la journée sans aucun résultat. Le soir, botanique sans succès. Impossible de déterminer les petites plantes sans des yeux de lynx.

- 24 avril : Cap Sepet et Sablettes : Plantes en quantité sur la plage et la montagne. Scordigera très grand, orobanches, psoralées en fleurs, enfin ! (…) luzerne marine, etc. Je range les plantes.

- 25 avril : Je fais de la botanique (...). Le soir, je refais de la botanique (…). Je dîne de bon appétit. Besig avec Manceau (…). Je range des plantes, je m’en éreinte !

- 26 avril : Bois de la Bonne-Mère et cap Sicié : Les pins sont élancés, droits très grands. Avec les asphodèles, la mer se montre (…). Aspérule jaune ?

- 27 avril : Notre-Dame de la Garde : Silène Gallica à fleurs blanches (…), quelques aspérules jaunes, des asphodèles (…). Pins tristes à faire peur.

- 28 avril : (…) Je range des plantes. J’analyse le simethis planifolia.

- 29 avril : J’ai cueilli l’erythrae maritima ou chicorée à fleurs jaunes. (…). Je mange comme un loup, je botanise et je vais me coucher.

- 2 mai : Je ne sors qu’un instant avant dîner pour chercher quelques plantes. J’ai fait de la botanique toute la journée. (…). Je rebotanise ce soir avec rage, mais je vais bien lentement et je suis bien bouchée, ou mes auteurs décrivent bien mal…

Asphodèle Porte-Cerise

Environ 150 espèces sont nommées dans l’agenda de George Sand, mais, ce qui est à noter c’est que, si l’on marche aujourd’hui sur les traces de George Sand, à la même saison, on retrouve à peu de choses près ce qu’elle observé, identifié et mis sous presse - bien que certaines espèces se soient raréfiées.

En voici quelques exemples : « De Mer-Vive vers le cap Sicié, lavandes Stœchas et euphorbes ; à Notre-Dame de la Garde : Silène Gallica ; à Dardenne, des myrtes, beaucoup de centhrantes, des ornithogales ombellés ; au cap Sepet, le Serapias cordigera, des psoralées en fleurs ; aux rochers de Sainte-Anne, « l’œillet bleu de Roquefavour », dont elle s’apercevra qu’il s’agit en fait de l’aphyllante de Montpellier… ; dans la vallée du Gapeau : « trois lins ravissants ; le grand jaune (campanulatum), le blanc à cœur rose et le bleu grandiflora ».

L’« Œillet bleu de Roquefavour », en réalité « Aphyllante de Montpellier »

Quelques autres commentaires

Dans ses notes, on trouve toujours des commentaires méthodologiques, des descriptions imagées incluant ses réflexions du moment, un mélange de noms latins et de noms communs, des identifications quelquefois approximatives ou erronées.

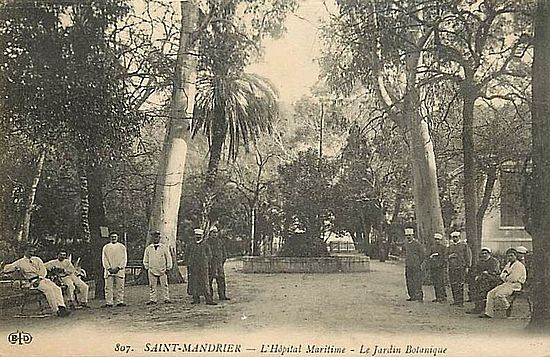

Elle découvre chez nous pour la première fois des plantes exotiques clairement identifiées : Au Revest, le pittospore de Chine ; Au jardin botanique de l’’hôpital de Saint-Mandrier, « le seul quercus oeglops, chamaerops, dattiers (phoenix), sterculie platanifola, magnolias, poivriers… » et à Hyères, des palmiers, agaves, etc.

Le jardin botanique de l’hôpital de Saint-Mandrier

Curieusement, elle ne cite pratiquement aucune plante des marais littoraux, pourtant si abondants dans le secteur de Tamaris - Le Croûton à l’époque où elle est venue. Cela tient peut-être au caractère peu spectaculaire, verdâtre et minuscule, et à l’odeur souvent désagréable des fleurs en question, dont l’identification est difficile (famille des chénopodiacées). Cela ressort d’ailleurs de son journal du 9 mai : « Quelle patraque je fais donc à présent. […] Je ne veux rien que guérir ma pauvre estomaque et connaître un peu mieux les chénipodées… ».

Et de nombreuses critiques …

On sait que notre romancière n’a pas été tendre avec les mœurs des Provençaux, l’habitat (« les bastides horribles avec leur façades noires »), le centre-ville de Toulon, « sordide et puant », le mistral, « une poussière qui tue tout aussi loin que la vue peut saisir le détail », « il faudrait la chute du Niagara pour abattre la poussière de Toulon ».

Ses critiques sont également nombreuses sur nos paysages arides et notre végétation qui lui font regretter ceux de son cher Berry.

Ainsi : « Les pins rabougris, les cistes et toutes les plantes dures de ces terrains brûlants. On dira ce qu’on voudra, j’aime mieux Gargilesse, et même Crevant, avec ses eaux vraiment vivantes et ses bois de hêtres magnifiques. On m’avait promis ici des forêts de châtaigniers, que je n’ai pas aperçues. Ils sont fort blagueurs ou se contentent de peu en fait de verdure, les Toulonnais ».

Ou encore : « La sècheresse est effrayante. Je doute beaucoup qu’il y ait de la vraie fraîcheur et de la vraie végétation en Provence. Je crois que les gens du pays ne savent même pas ce que c’est ». « Les pins d’ici sont tristes à faire peur ». Quant aux bords du Gapeau : « Il y a là une zone de fraîcheur qui repose de la Provence sèche et poudreuse.

Mais ça n’enfonce pas les bords de l’Indre. Ça n’approche pas ceux de la Gargilesse ». « Nous y voyons avec plaisir des ormeaux, des peupliers, des aulnes, des chênes, ce que l’on appelle de vrais arbres, car tous ces arbres à feuilles persistantes ont l’air d’être artificiels ». « C’est très joli les bords du Gapeau, mais les collines à terrasses, c’est pauvre et triste. Tout cela ne vaut pas cher, et l’Indre est plus jolie aux Carclets ».

Champ d’oliviers en Provence

Quant aux oliviers ! « À Dardenne, ce qui domine, ce sont les oliviers rachitiques, ramassés et poudreux. Au Faron et au Coudon, paysage assommant de monotonie, toujours des oliviers malingres… À Hyères, on rentre dans les oliviers, si tant est qu’on les ait quittés… Des oliviers rabougris qu’ont envahi des smilax enragés… À Montrieux, (…) des assommants oliviers… N’y a-t-il pas assez d’oliviers en Provence ? C’est odieux, il y en a partout, dans les jardins, dans les chambres, dans les lits, il y en a presque autant que de puces… ».

Quelques réflexions d’ordre plus général

Comme elle l’avait fait à propos de Majorque, George Sand émet de sévères critiques sur les procédés de l’agriculture provençale. Ainsi, à propos de la culture du blé : « le blé qui dans les meilleurs endroits pousse en épis si grêles, en quoi serait-il préférable aux tapis de fleurs sauvages et aux prairies naturelles ? On s’obstine ici aux céréales, on ne sait pas les cultiver, on n’a pas d’engrais et elles ne nourrissent pas la population et ne paient pas les sueurs de l’homme ». Elle commente les maladies qu’elle a observées sur les vignes ou sur les céréales et elle fait de nombreuses observations sur la gestion des terres, la gestion de l’eau et la nécessaire préservation de l’équilibre de la nature.

Le dernier jour de son séjour, de retour de la chartreuse de Montrieux, elle se lance dans une vive critique des méthodes utilisées par les communautés monastiques qui détruisent le milieu naturel d’origine : (…) « Mais qu’importe aux moines ? De tous tems les couvents ont arrangé la nature pour les besoins de leur communauté. (…) Ils ont détruit les forêts et ont amené la fièvre avec les marécages. Ici, ils feront la même chose s’ils le peuvent. Espérons que la montagne se défendra ! ».

Résumé et conclusions

Son enfance dans le Berry, ses goûts naturels, son admiration pour Jean-Jacques Rousseau, sa rencontre avec plusieurs spécialistes de la botanique font de George Sand un être passionné par la nature et particulièrement par la vie végétale : les fleurs, les herbes et les jardins. Toute sa vie, à Nohant comme au cours de ses voyages, elle herborise et acquiert de solides connaissances en botanique. Cette passion s’amplifie encore après l’âge de 50 ans comme en témoignent ses notes, ses journaux-agendas et ses courriers, particulièrement lors de son séjour à Tamaris au printemps 1861.

Elle ne prétendra cependant jamais être une véritable scientifique : ses notes de botanique contiennent toujours des descriptions imagées, des commentaires personnels sur la beauté des fleurs, et même sur ses sentiments et états d’âme. Ses relations avec la botanique sont donc caractérisées par une ambivalence entre science pure et poésie.

L’amour de la nature revêt une grande importance dans ses relations sentimentales et la botanique se trouve alors souvent présente dans ses romans, comme décor ou comme base d’une subtile symbolique florale et, au delà, d’une certaine philosophie.

La botanique fournit ainsi à George Sand l’occasion d’élever le débat dans différents domaines et souvent à un très haut niveau, tant en matière de symbolique de la fleur, d’« âme de la fleur », de physiologie végétale, des mystères de la génération, de philosophie (spiritualisme, panthéisme), ainsi que, sur des plans très concrets comme des conseils pour la gestion des terres, la préservation de l’équilibre de la nature, avec une véritable profession de fois écologiste toujours d’actualité.

Tombe de George Sand dans le parc de Nohant

Notre romancière Amantine Aurore Lucile Dupin repose aujourd’hui sous cet if centenaire, l’un des arbres labellisés du parc de Nohant, dans ce jardin qui l’a tant de fois enchantée.